-

35年以上積み重ねてきた経験と

1,000 症例以上の実績 に基づいた治療で

お子さんに“明るく輝かしい未来”を

歯列育形成研究会理事による

最高峰の治療

当院の小児矯正は、35年以上の治療歴と1,000症例以上の実績をもつ院長が対応しています。マイオブレース(MRC)、プレオルソ、マルチファミリー、EFライン、インビザラインファーストなど、多彩な装置の中から、お子さまの成長や性格に合わせて最適な治療法をご提案。2つの矯正装置を用いておこなうハイブリッド矯正で無理なく続けられる矯正を大切に、ご家族としっかり話し合いながら、丁寧に進めていきます。

Ⅰ期・Ⅱ期を合わせた

包括的治療を提供

通常、小児矯正はⅠ期治療とⅡ期治療に分けて行うことが一般的ですが、当院ではそれぞれを切り離すのではなく、成長の流れを見据えた「包括的な矯正治療」をご提供しています。マイオブレース(MRC)・プレオルソ・EFライン・拡大床・インビザラインファーストなど、さまざまな装置を活用し、お子さま一人ひとりにとって最も効果的で負担の少ない治療をご提案。長期的な視点で、お子さまの健やかな口腔育成をサポートします。

| 当院 | 一般的な歯科医院 | |

|---|---|---|

| 使用する装置 | 全ての矯正装置 | マイオブレース(MRC)、 インビザラインファースト |

| 調整料の有無 | 4,400円/回 | 5,500円/回 |

| Ⅰ期(5~8歳) | 88万円 | 44万円 |

| Ⅱ期(8~12歳) | 55万円 | |

| 初診相談料 | 無料 | 無料 |

| 精密検査料 | 11,000円 | 27,500円 |

| トータル金額 | 約90万円 | 約100万円 |

※一般的な歯科医院は平均の金額を参照しています。

当院では、1期治療と2期治療を一貫して行うため、追加費用は一切かかりません。

一般的に、1期治療は初期費用が比較的抑えられているものの、その後2期治療へと移行する際に別途費用が発生するケースが多く見受けられます。

しかし当院では、1期・2期を通じて計画的に治療を行うため、治療開始時にご案内した費用以外の追加料金は発生いたしませんので、安心して治療に取り組んでいただけます。

子ども用マウスピース矯正

インビザライン・ファーストの

圧倒的症例実績

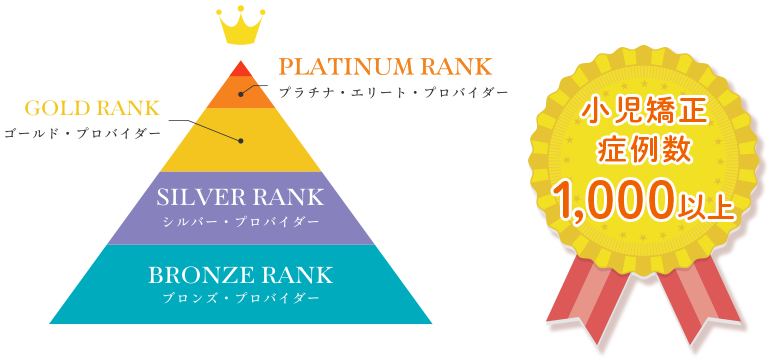

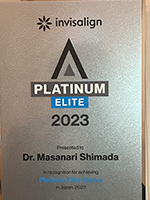

世界でトップシェアを誇るマウスピース矯正インビザラインは、1,400万人を超える治療実績があり、その多くのデータにより、安心して治療ができるマウスピース矯正です。

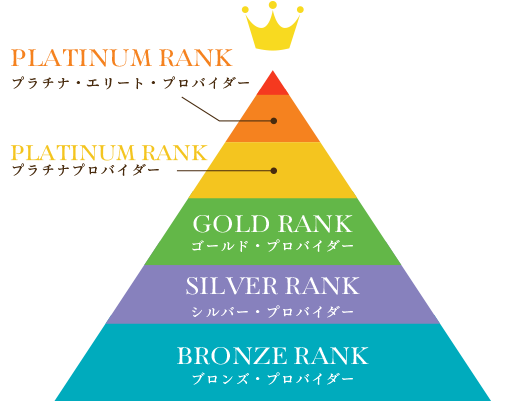

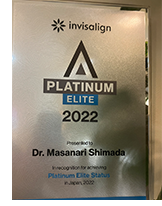

そのインビザラインは、治療実績や症例数に基づいて決定されるステータスがあり、当院は、インビザライン治療への取り組みが高く評価され、プラチナエリートステータスに認定されています。

歯を抜かないことに

こだわった小児矯正

当院では「歯を抜かない小児矯正」にこだわっています。

多くの症例実績に基づき、年齢に合わせた適切な診断と歯並びの状態に合わせた適切な矯正治療が可能にする小児矯正を行っています。

4~5歳頃から始める当院の歯列育形成は、歯を抜かずにむし歯のないキレイな歯並びを作ることを目標としています。

子どもたちが楽しんで通える

工夫がいっぱい

当院では、子どもたちが楽しんで通っていただけるようさまざまな工夫をしています。

その一部をご紹介いたします。

キッズルーム

あり

子どもたちが少しでも楽しく通えるよう、遊びながら楽しく待てるキッズルームを設けております。季節に応じた楽しいイベントもご用意して、お口の健康な子が一人でも多く育つ工夫をしています。

Kids room

子ども用

歯みがきコーナー

当院では、子ども専用の歯みがきコーナーを設置しています。子どもたちが楽しく歯みがきに取り組むことで習慣づけを行い、大人になってからも歯のことで困ることがないよう丁寧に指導させていただきます。

Dental corner

スマイルタッチ

デンタル

歯科診療支援ツール「スマイルタッチデンタル」を設置しています。7タイトルのアニメを選ぶことができ、治療器治療のわかりやすい説明アニメも入っていて、一緒に歯の勉強をすることができ、治療に対する不安や恐怖心の緩和にも役立っています。

Smile touch

小児矯正をお考えの方は

1度当院へご相談ください

お電話・WEB・LINEにて

ご相談のご予約を

受け付けておりますので

お気軽にお問い合わせください。

TRUTH

小児矯正の真実

01小児矯正を取り扱っているから

安心だとは限らない

小児矯正を任せる歯科医院を選ぶ際に覚えておきたいのは、「小児矯正ができます」という看板だけでは本当の専門性は測れないということです。歯科大学で学ぶ小児歯科はむし歯治療や予防が中心で、顎の成長をコントロールしたり筋機能を整えたりする本格的な小児矯正はカリキュラムに含まれていません。その高度な技術は、卒業後に専門研修や学会で学び続けて初めて身に付くものです。ところが、こうした専門資格を持つ歯科医師が在籍する医院は全国のわずか2〜5%ほどしかなく、「近くにあるから安心」とは言い切れません。また、成人矯正が中心のクリニックでは「永久歯が生えそろうまで待ちましょう」と治療開始を先送りされることもありますが、実は6〜10歳の混合歯列期こそ成長の力を借りて負担を最小限にできる“黄金期”です。さらに多くの医院では、筋機能トレーニング(0期)から拡大床や部分ブラケット(1期)、そして本格ブラケットやマウスピース矯正 期)へと段階ごとに契約が追加される仕組みになっており、総額が 100 万円を超えるケースも少なくありません。だからこそ、お子さまに最適な時期に無理なく治療を進められ、料金体系も明確な「小児矯正専門医院」を選ぶことが、ご家族の安心と将来の笑顔を守る近道になります。

02個人に適した矯正装置を

使用した治療を

提供できているか

成長期の子どもは骨格の成長の仕方や歯の萌出順序、生活習慣まですべてが異なります。そのため 、「この年齢だからこの装置で十分」という画一的な処方は存在しません。しっかり正しい歯並びにしている歯科医院はまず、パノラマ・口腔内写真などで多角的に検査し、さらに咀嚼筋の働きや口呼吸の有無までも評価したうえで、拡大床・マルチブラケット・リンガルアーチ・可撤式マウスピース型など複数の装置を候補に挙げます。そして、各装置のメリット・デメリット、必要な装着時間、生活面での注意点を保護者と共有し、一人ひとりに最適化された“治療計画書”を作成します。オーダーメイドを徹底する医院ほど、途中での装置変更や治療の後戻りが少ない傾向があります。

03矯正の専門家や小児の専門家が

在籍しているか

乳歯・混合歯列の段階では、むし歯・外傷・口腔機能不全など、多くのトラブルが同時進行します。そのため、 「矯正医だけ」「一般歯科医だけ」では診断が片手落ちになるリスクがあります。日本矯正歯科学会認定医や指導医、あるいは日本小児歯科学会専門医がおり、定期カンファレンスで治療方針を擦り合わせる医院はさまざまな視点で診断できます。

04豊富な症例実績があるのか

症例数は医師の経験値であると同時に、治療の再現性を測る客観的指標でもあります。年間新規症例数と累積症例数が開示され、年齢層別・不正咬合別・治療期間別に統計を示せる医院は、データ管理が行き届いている証拠です。また、似た骨格パターンのビフォーアフターを提示できる医院は保護者が治療後を具体的にイメージしやすく、治療のモチベーション維持にもつながります。加えて、症例報告を学会発表や論文で外部評価にさらしている医院は、治療成績を“自院内だけの成功体験”で完結させない透明性を備えています。

05明確な料金体系に

なっているのか

小児矯正の総費用には、装置代・調整料・保定装置料・観察料などが含まれます。多くの矯正をやっている医院はそれらを治療開始前に一覧化した見積書で提示し、追加費用が発生し得る条件を文書で明記します。さらに、装置破損や紛失時の対応、治療途中での方針変更時の追徴金、転居・転院時の返金ポリシーまで規定しています。「総額表示」「追加費用ゼロ」「上限設定あり」のいずれかを採用する医院ほど、費用面のトラブルが少ない傾向にあります。不明点が残る場合は、遠慮なく質問し回答を文面で残してもらうことが重要です。

06子どもを通わせやすい

医院なのか

治療を最後までやり抜く鍵は、通院のハードルを下げる工夫にあります。キッズスペースで待ち時間のストレスを軽減します。さらに来院ポイントカードや写真アルバムなど“楽しみながら続けられる仕掛け”を設けることで、装置の装着率や継続的な通院の可能性が大幅に向上します。診療室内で保護者が同席できるか、待合室から治療の様子を見守れるかも安心材料になります。子どもが「また来たい」と口にする医院は、結果として治療効率も高く、保護者の精神的・金銭的負担を軽減します。

DENTIST

担当歯科医師紹介

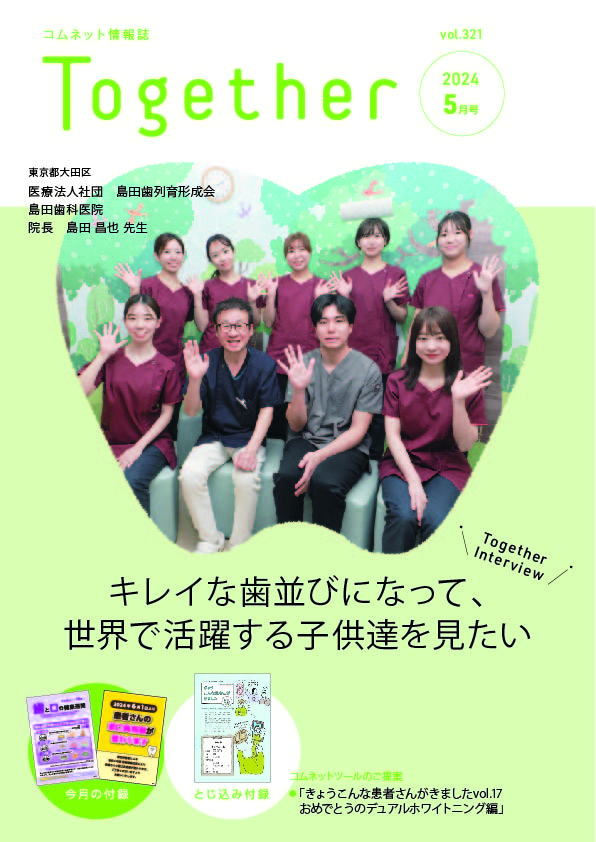

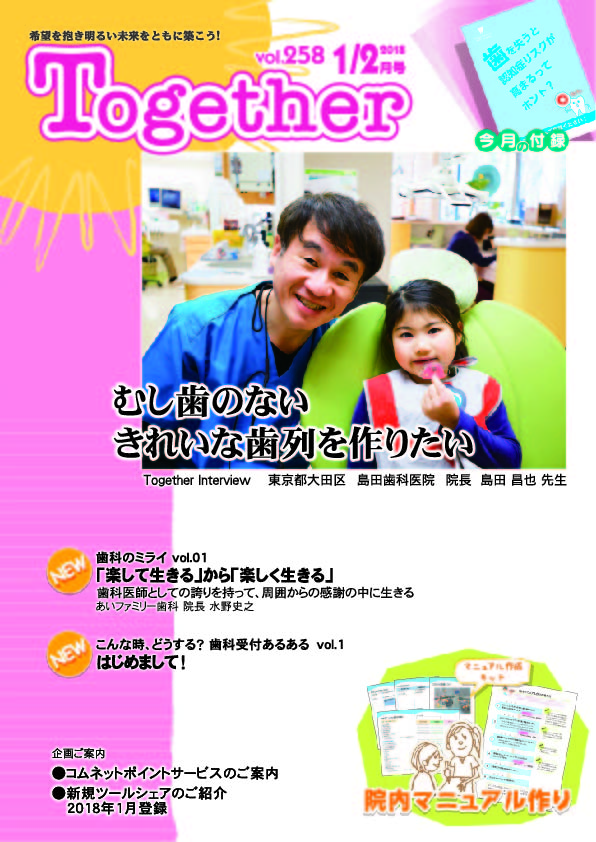

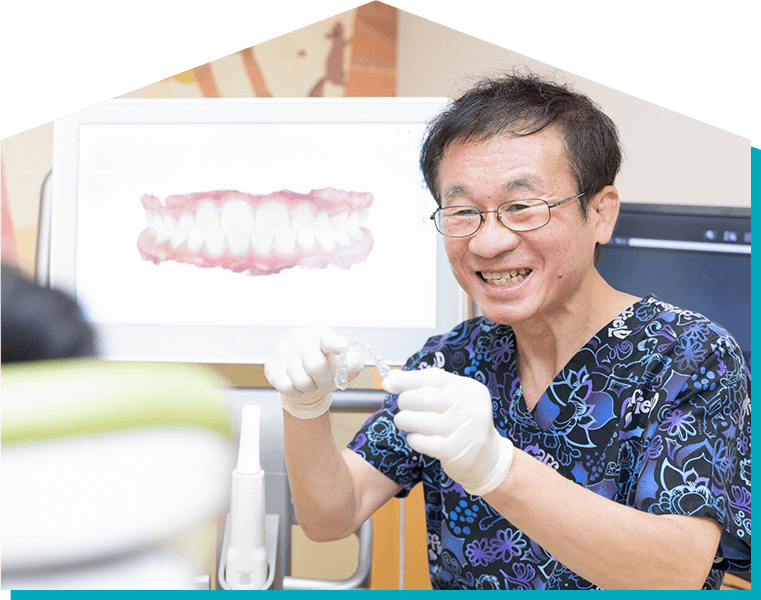

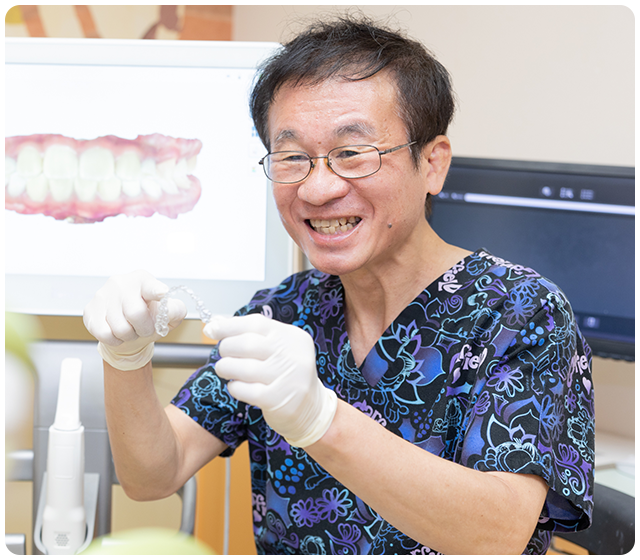

院長 島田 昌也 Masaya Shimada

永久歯列が生えそろうまでに

むし歯のないきれいな歯並びに

なってほしい。

きれいな歯並びになった子どもたちが

将来、世界で活躍してほしい。

FLOW

矯正治療の流れ

1.無料初診相談

2.精密検査

3.検査結果のご説明

4.矯正治療開始

5.保定期間

6.メンテナンス

PAYMENT

お支払方法

当院では、現金/クレジットカード/デンタルローンでのお支払いが可能です。

※現金による分割払いのご相談も可能です。

デンタルローンでのお支払い例

月々

12,700

で始められます

※治療費880,000円(税込)のマウスピース矯正を84回の分割払いでお支払いいただく場合の例となります。

医療費控除について

医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日の間)で10万円以上の医療費を支払った場合に、一定金額の所得控除を受けられる制度です。ご自身だけでなく、生計を共にする家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページよりご確認ください。

こんな歯並びでお悩みではないですか?

集中力

UP

運動能力

UP

歯並びが良くなり能力UP

スポーツ能力UP

歯並びが良くなると、見た目がキレイになることはもちろん、集中力や運動能力UPなどさまざまな効果が期待できます。

0歳からのキレイな歯並び作り

キレイな歯並びを作るために、0歳からでもできることがあります。素敵な口もとのための注意点や大切なことを年齢別に紹介しています。

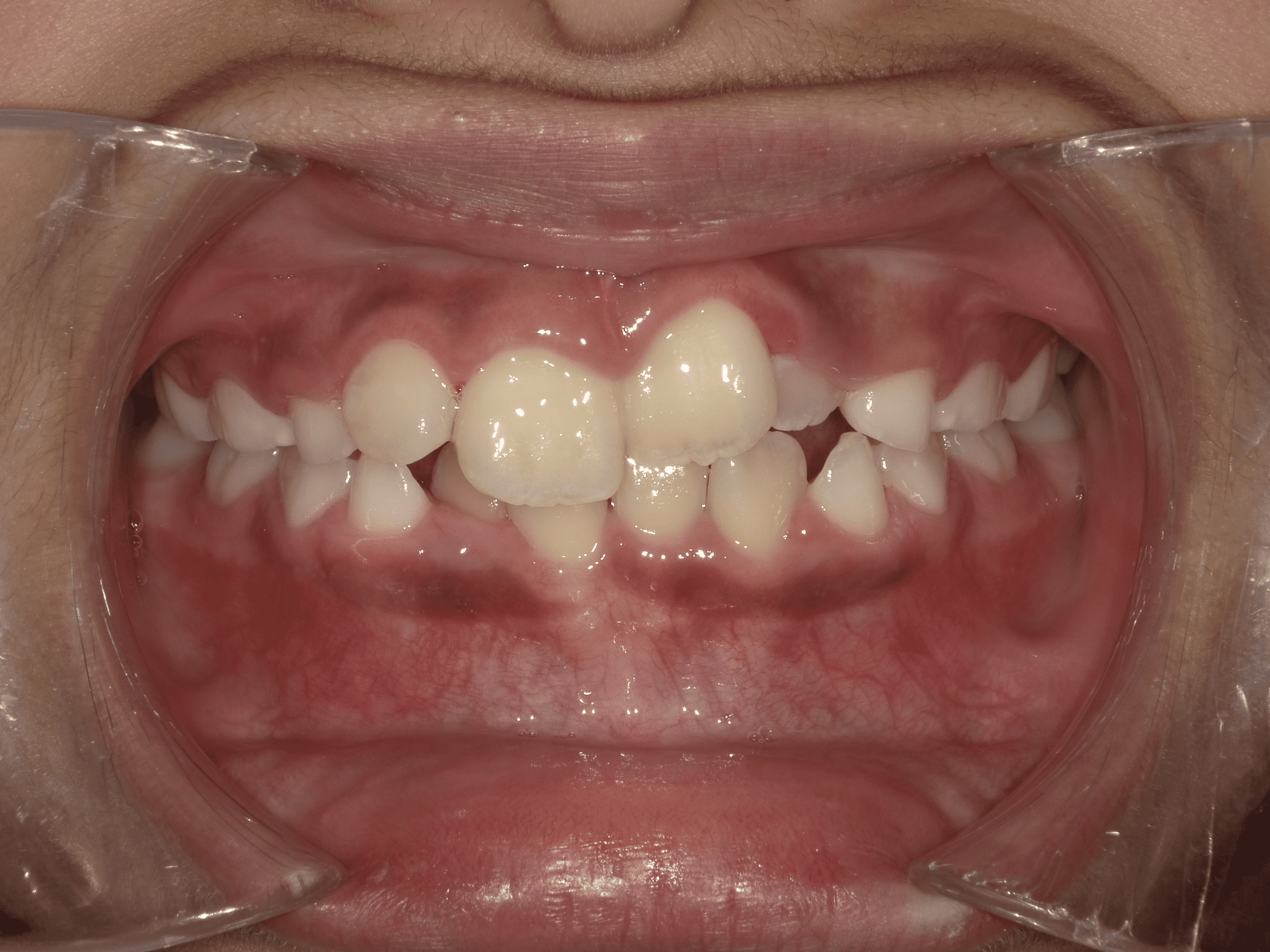

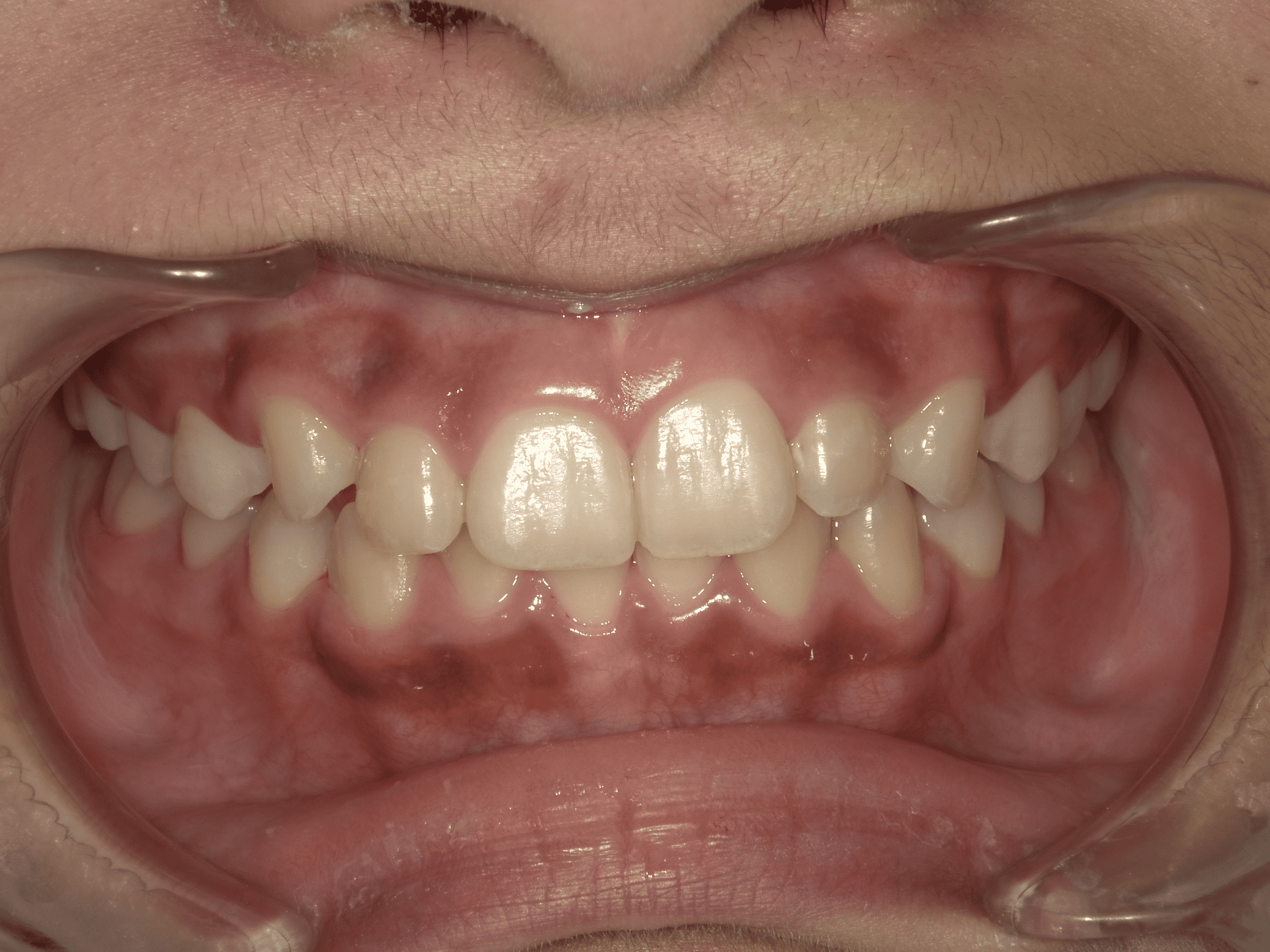

CASE

当院の小児矯正 治療実績

GREETING

ご挨拶

院長 島田 昌也 Masaya Shimada

大田区西蒲田にある島田小児歯科・矯正歯科のホームページへのご訪問ありがとうございます。院長の島田昌也です。

私の願いは、たくさんの子供たちがむし歯のないキレイな歯並びになってほしい。

私の夢は、島田歯科医院で、キレイな歯並びになった子どもたちが将来、世界で活躍するのを見ることです。

キレイな歯並びでキレイになってハリウッドスターになったのを映画やテレビで見たり、キレイな歯並びになると集中力が続きますので、優秀なスポーツ選手になったり、いろんな世界で活躍するのを見たいです。

MOVIE

治療に関する動画

子どもの治療に関する動画を作成し

YouTubeにアップしています。

ぜひご覧ください。

NEWS新着情報

-

- 2025.12.29

- 年末年始休診のお知らせ 12月31日(水)から1月7日(水)まで休診になります。1月8日(木)より診療します。ご迷惑をおかけしますがご了承のほどよろしくお願いいたします。

-

- 2025.10.09

- 10月10日の午前中は大田区の1才6か月健診を蒲田地域庁舎でお行いますので休診になります。ご了承のほどお願いいたします。

-

- 2025.08.08

- 夏期休診のお知らせ 8月10日(日)から17日(日)まで休診になります。ご迷惑をおかけしますがご了承のほどよろしくお願いいたします。

-

- 2024.12.27

- 年末年始休診のお知らせ 12月29日(日)から1月5日(日)まで休診になります。1月6日(月)より診療します。ご迷惑をおかけしますがご了承のほどよろしくお願いいたします。

-

- 2024.10.31

- 11月1日(金)の午前中は研修会に参加しますので、午前は休診になります。

ご迷惑をおかけますが、ご了承ください。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10:00~12:30 | ● | ● | / | ● | ● | ▲ | / |

| 14:00~19:00 | ● | ● | / | ● | ● | ▲ | / |

▲:土曜日は9:30~13:00 / 14:00~17:00

休診日:水曜、日曜、祝日